Ramadán era un buen

tipo. Más bien bajo y de complexión robusta, hablaba un perfecto castellano,

adquirido durante su estancia en Alicante cursando estudios. Me caía bien, y

creo que él a mí también me tomó un cierto aprecio. El día que nos despedimos

nos dimos un fuerte abrazo; unos ojos vidriosos por la emoción atestiguaban la

sinceridad del momento. Tuve a bien en esos instantes obsequiarle con una sustanciosa

propina:

—Pero esto es demasiado

—me dijo.

—Todo depende —respondí.

—Con esto os podríais

haber alojado en el Sheraton.

—¡Qué más dará! Lo que tú me has dado no tiene precio.

Ramadán fue nuestro

guía durante un viaje organizado que mi fiel compañera y yo realizamos a Egipto. Como muchos de los guías del

país tenía amplios conocimientos históricos, conocimientos que, no

especialmente circunscritos a la historia egipcia, iban mucho más allá de los

necesarios para ejercer su trabajo. El bueno de Ramadán estaba preparando una

tesis acerca de los tutmósidas, y en especial, sobre el reinado de Hatshepsut; la magnífica y hermosa reina

Hatshepsut, como solía referirse a ella. La repetida coletilla

de nuestro guía aludiendo constantemente a su idolatrada gobernanta fue motivo

de guasa en más de una ocasión, principalmente el día que visitamos Deir el-Bahari. Visto en perspectiva,

añado la paciencia como una más de sus virtudes.

Habíamos volado desde El Cairo a Asuán para emprender el crucero de rigor por el Nilo. Valga decir que era un recorrido

que tenía una duración de diez días, lo que nos permitió seguir un tempo más lento que el de otros de su

misma especie.

Tomamos posesión de

nuestro camarote. Íbamos a permanecer en la ciudad tres días. El primero de

ellos tenía programadas algunas de las típicas actividades: poblado nubio, obelisco

inacabado, y para rematar la jornada, un extraño espectáculo de luz y sonido

en el Templo de Filae. El segundo día era de libre disposición y el

tercero estaba destinado a visitar Abu

Simbel.

Tenía bastante claro lo

que quería hacer en nuestro día libre:

—Escucha, Ramadán,

mañana vamos a ir a visitar el monasterio

de San Simeón —dije.

—Imposible —respondió—.

No podéis ir hasta allí solos.

—Está solo a un par de

kilómetros. No veo el problema.

—Pues lo hay. No

puedes saltarte la disciplina de grupo. No estoy autorizado a dejaros ir.

Además, aquí hay que ir con la policía turística.

—Pues vamos a ir. Nadie

tiene porque saberlo.

—Digo que no.

—Bueno,…. no vamos

—concluí con poca convicción.

Al cabo de unas horas

Ramadán se me acercó con expresión conspiradora:

—Piensas ir ¿verdad?

—me preguntó.

—Pues sí.

—Ya imaginaba. Haremos

lo siguiente, vamos a reunir al grupo. Con tres o cuatro más que se apunten

organizo la excursión.

No fueron tres o cuatro

los que se sumaron. Gracias a una tenaz labor de proselitismo cantando las

bondades del cristianismo copto, el

grupo entero se apuntó a la aventura. A nuestro guía le tocó prepararlo todo

rápidamente: a precio de coste Ramadán,

le advertí con sorna. Me devolvió una mirada chisposa acompañada de sonrisa pícara

que me hizo soltar una sonora carcajada.

|

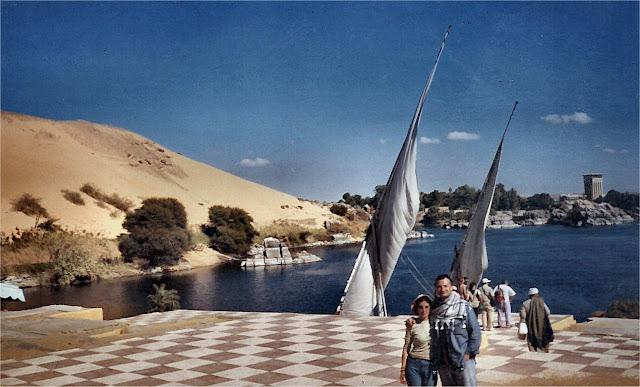

| Asuán. Embarcadero en la ribera occidental del Nilo |

Embarcamos en unas falúas que nos llevaron, bordeando por

su parte sur la isla Elefantina,

hasta un rústico muelle de piedra en la ribera occidental del Nilo. La

temperatura era agradable, fresca, incluso; faltaban tan solo unos pocos días

para celebrar la Navidad.

Allí esperaba un grupo

de camelleros para llevarnos hacia el monasterio. Algunos, no obstante, optamos por caminar; personalmente

no tengo especial devoción por montar en camello, por muy folclórica que sea la

estampa. Simpatizo, en este caso, con las lúcidas apreciaciones que la escritora y egiptóloga Amelia Edwards realizó en 1877 en su Mil millas Nilo arriba, un extraordinario relato, no exento del tufillo elitista victoriano, que gracias a la traducción de Rosa Pujol, adquirí en el Museo Egipcio de Barcelona: «Hoy día los paseos en

camello que se hacen en Assuán son de lo más tópico... Los árabes realizan

estos pequeños trayectos mucho más placentera y expeditivamente a lomos de

burro. Tienen buen cuidado, de hecho, en no trepar a un camello, si pueden

evitarlo. Pero para el viajero impresionable, el camello de Assuán es de

rigueur... El hacer que un camello se siente o se levante, son representaciones

expresamente diseñadas para infligir un completo dolor corporal al jinete...

Sin embargo, cabalgarlo es aún más complicado que sus articulaciones, y más

insufrible que su carácter. Tiene cuatro pasos: el paso de paseo corto, como el

bamboleo de un bote con mar rizada; otro paso de paseo largo que te disloca

todos los huesos del cuerpo; un trote que te reduce la imbecilidad; y un galope

que significa la muerte súbita».

|

| Asuán. Camelleros |

Transitando por aquel

solitario paraje, uno no puede por menos que retrotraerse a los incipientes

tiempos del cristianismo egipcio y sentir, a muy diminuta escala, algo de

aquella persuasión con la que el desierto logró cautivar a los ascetas. Porque

fue aquí, en el País del Nilo, y

también simultáneamente en las soledades del desierto sirio, allá por los

siglos III y IV de nuestra era, donde algunos creyentes se entregaron a Dios a

través de la apotaxia o renuncia al

mundo. Con ellos comenzó el tiempo de los llamados Padres (y Madres) del

desierto, una nueva forma de entender la espiritualidad, el monaquismo, que se expandiría por toda

la cristiandad.

Aparecieron pronto las

primeras hagiografías, configurando un género literario propio, donde se

narraban las peripecias de aquellos creyentes en busca del don de la impasibilidad o apatheia. Fue la Vida de

Antonio, escrita por Atanasio, una

de las que tuvo mayor predicamento por el mundo romano de aquel entonces. Pero especial

mención merece la labor de Pacomio, dotando

lo que inicialmente fue una vocación eremita o en soledad, de una nueva

dimensión a través del coenobĭum,

esto es, el cenobitismo o la vida en

comunidad.

No tardaron algunos de los

prohombres de la cristiandad en loar las virtudes de los ascetas egipcios; por

ejemplo Jerónimo, con las Vidas de Hilarión y Pablo el ermitaño,

así como en su traducción del griego al latín de las Reglas de Pacomio, primera regulación de la vida monástica que se

conserva. En este sentido, los Padres capadocios miraron con admiración a sus

homólogos coptos y Evagrio Póntico

se dio a la labor de sistematizar todas aquellas enseñanzas recibidas en el día

a día del cenobio.

Al poco, corrieron

entre las comunidades cristianas algunas recopilaciones que daban cuenta de todo

ese avivamiento espiritual, una llama que parecía arder con mayor vigor entre

las arenas de la Tebaida: la Historia

monachorum in Aegypto, atribuida a un discípulo de Rufino de Aquilea, y la Historia

Lausíaca escrita por el gálata Paladio,

ya a inicios del siglo V, dan cuenta de ello.

A la entrada del

amurallado monasterio un anciano, que resultó ser de lo más dicharachero que

había entre el paisanaje, nos esperaba para hacernos de guía.

El monasterio de Anba Hatre (también llamado de Abu Hadri o Deir Amba Samaan) fue

construido a finales del siglo VI e inicios del VII. Pero en los siglos X y XI se

llevó una importante reconstrucción, añadiéndose sus estructuras más relevantes.

Durante este tiempo alcanzó su momento de mayor actividad. En el año 1173 fue atacado por Saladino, quien se había hecho con el control del sultanato egipcio, destituyendo la dinastía fatimí. El territorio de Asuán era clave para asegurarse la zona fronteriza con Nubia. No obstante, las actividades del cenobio continuaron adelante. Una crónica-inventario

del siglo XIII realizada por el sacerdote copto Abu al-Makarim (atribuida erróneamente a Abu Salih el armenio) da cuenta que el enclave seguía en activo por esa

época: «Hay también aquí un monasterio del santo Abû Hadrî, que se encuentra en

las montañas del oeste y está habitado por monjes». Se calcula que albergaba a unos 300 monjes, y que a su vez podía dar cobijo a cientos de peregrinos.

No muchos años después,

se sabe, el lugar fue abandonado. Las fuentes consultadas indican un escueto abandono por escasez de agua. Le

pregunté a nuestro anciano guía acerca de esta cuestión, a lo que respondió,

con gran profusión de movimiento de manos señalando extramuros, que

anteriormente el cauce del Nilo pasaba

muy cerca del enclave. Cuando el río varió su cauce, la falta de un

abastecimiento regular de agua imposibilitó la vida de aquella comunidad de

monjes. De la veracidad de la explicación, valga decir, no me hago responsable. Otras fuentes señalan el año 1321 como la fecha en que fue abandonado a causa de las muchas incursiones de los saqueadores del desierto.

El monasterio debe su

nombre a un anacoreta, Anba Hantre, también citado como Hadra o

Hadri, que tras un retiro de varios años

siguiendo el ejemplo de San Antonio,

llegó a ser nombrado obispo de Asuán a finales del siglo IV por Teófilo

de Alejandría, un patriarca cuya memoria queda algo oscurecida por las

formas en que reprimió el paganismo.

|

| Asuán. Monasterio de Anba Hatre. |

La visita discurrió según

sus fueros; amenizada en todo momento por el anciano guía, quien tenía una

especial querencia, rayana en la picardía, al grupo formado por mi fiel

compañera y tres amigas de una población del Maresme con quiénes habíamos

entablado una cordial relación.

A pesar del estado

ruinoso del conjunto fue fácil distinguir las diversas estructuras del mismo, destacando

el abovedado corredor, que se encuentra en el interior de la gran torre que preside el recinto,

con las austeras celdas de los monjes distribuidas a ambos lados. Llegado el momento hicimos

una simpática parada en el recorrido; el guía nos hizo tomar asiento sobre las bases

circulares de piedra que cubrían el suelo del antiguo refectorio, y allí

continuamos la charla al tiempo que nos obsequió con una taza de té.

|

| Asuán. Monasterio de Anba Hatre. Iglesia construida en el siglo XI. |

En la terraza inferior

del recinto destacan los restos de la iglesia, en los que curiosamente aún

pueden observarse importantes trazas de los frescos que la cubrían. En el correspondiente al ábside central aparece clara la representación de un pantocrátor. En sus tiempos

el habitáculo estaba coronado de las típicas cúpulas oblongas del periodo

fatimí. Hoy día no se conserva nada de ellas.

Continuamos la visita

distinguiendo, aquí y allá, los hornos para cerámica, las prensas para aceite,

diferentes estancias de almacenaje, tumbas, etc. Pero nuestro simpático cicerone guardaba su as en la manga para

el broche final. Con aire misterioso nos invitó a seguirlo hasta el extremo sur

del recinto. Allí, anexa a la muralla, una amplia estancia en la que se

podía distinguir su estructura en forma de arcos, resaltaba del resto.

—¿Qué pensáis que esto?

—preguntó el guía.

—Una biblioteca

—respondí rápidamente con bastante petulancia.

Cada miembro del grupo dio

su parecer a la cuestión:

—Para guardar los

camellos

—Una cocina

—Unas celdas de castigo

—concluyó algún descabellado.

El anciano se marcó un

silencio escénico mientras dejaba escapar una sonrisa socarrona; en aquel

instante intuí lo que podría ser. Sabedor que había captado nuestra completa

atención se puso en cuclillas y apretó con

fuerza el rostro. Todos entendimos lo que aquello significaba. El espacio se lleno

de carcajadas. El anciano guía mostraba una expresión de lo más satisfactoria,

fue su cariñosa y escatológica despedida.

Ya caída la noche,

mientras cenábamos en nuestro barco, Ramadán se felicitaba por todas las

declaraciones en positivo que le llegaban de la excursión.

Aquel día, que se

originó con un pueril acto de rebeldía, marcó un punto de inflexión que nos

deparó momentos muy felices a lo largo del crucero.

Lecturas

recomendadas:

- Meinardus, Otto. (1999). Two Thousand Years of Coptic Christianity. El Cairo: The American University in Cairo Press.

- France, Anatole. (2013). Tais. Madrid: Reino de Cordelia. (Edición de la traducción de Luis Ruiz Contreras, revisada y prologada por Luis Alberto de Cuenca).

- Edwards, Amelia B. (2003). Mil millas Nilo arriba. Barcelona: Turismapa, S.L. (Traducción de Rosa Pujol).

No hay comentarios:

Publicar un comentario